日本料理の奥深さを語る上で欠かせない要素、それは「出汁」です。出汁は、昆布、かつお節、しいたけ、煮干しなどの天然素材から抽出される旨味のエッセンスで、日本料理の基盤を形成しています。出汁が持つ独特の風味と深い旨味は、料理に奥行きを与え、食材の持つ自然な美味しさを引き立てます。

出汁の文化は、日本の食卓に根付いた何世紀にもわたる伝統であり、その歴史は古代にまで遡ります。現代においても、出汁は日本料理の要として、日々の家庭料理から高級料理に至るまで幅広く使われています。また、その健康効果や自然な味わいから、海外でも注目され始めています。

本記事では、出汁の歴史や種類、その旨味の秘密、さらには現代の食文化における役割について詳しく探っていきます。出汁がどのようにして日本の食文化を豊かにし、またその魅力が世界中で認識され始めているのか、その素晴らしさを一緒に見ていきましょう。

出汁とは何か?

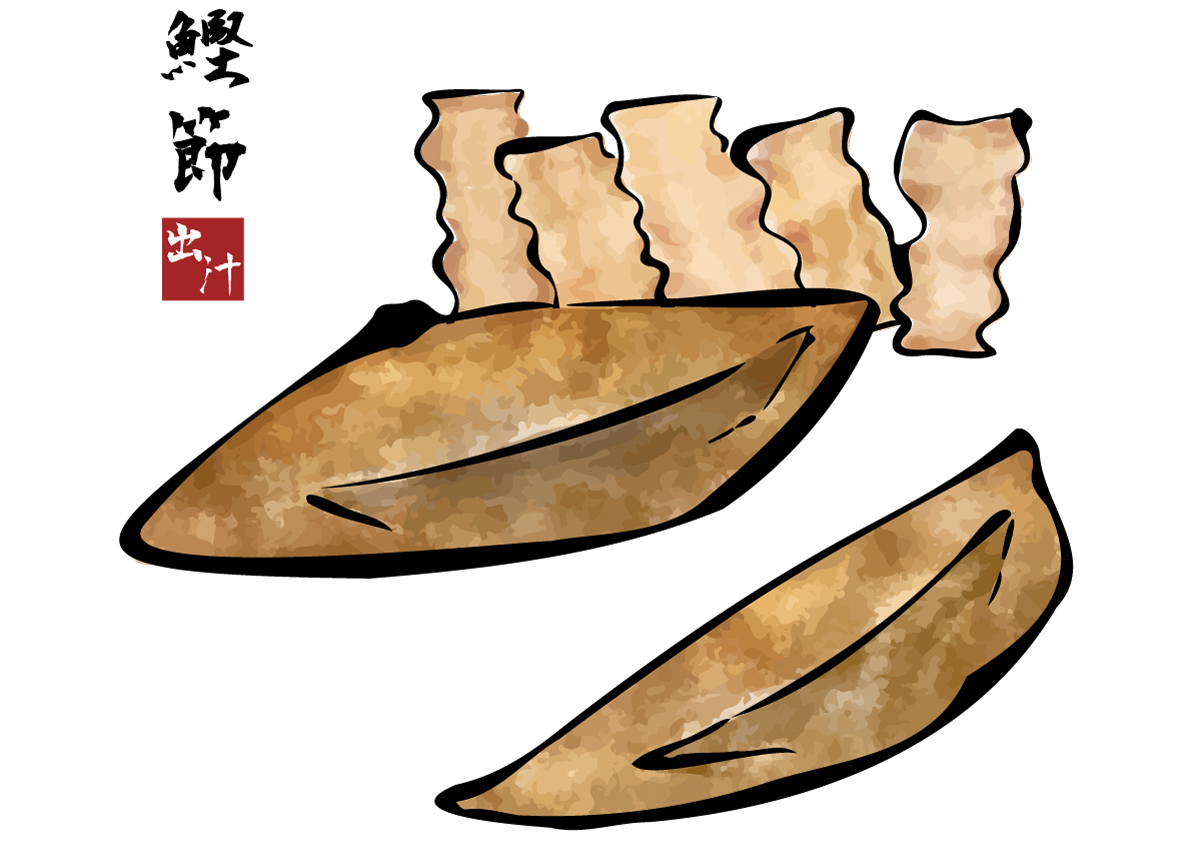

出汁(だし)は、昆布、鰹節、煮干し、椎茸などの食材から旨味成分を抽出したものです。和食の基本となる調味料であり、料理に深みと奥深い味わいをを与えます。

出汁には主に以下の役割があります。

- 旨味を加える: 出汁は、グルタミン酸やイノシン酸などの旨味成分を豊富に含んでいます。これらの成分が料理にコクと深みを与えます。

- 香りを引き出す: 出汁は、素材本来の香りを引き出す効果があります。

- 味を調える: 出汁は、塩味や醤油などの味をまろやかにし、料理全体のバランスを整えます。

出汁は、大きく分けて以下の3種類に分類されます。

- 昆布だし: 昆布から取った出汁です。昆布の特有の旨味と香りが特徴です。

- 鰹節だし: 鰹節から取った出汁です。魚介系の旨味と香りが特徴です。

- 合わせだし: 昆布だしと鰹節だしを合わせた出汁です。昆布と鰹節の旨味と香りがバランス良く合わさった、最も一般的な出汁です。

出汁は、煮出す以外にも、削り節を湯に浸して作る「追い鰹」、だしパックを使う、顆粒だしを使うなど、様々な方法で作ることができます。

出汁の歴史

出汁の歴史は古く、縄文時代にはすでに海藻や魚介類を煮込んで旨味を抽いていたと考えられています。しかし、「だし」という言葉が文献に登場するのは、鎌倉時代末期の「厨事類記」が初めてです。

室町時代になると、昆布や椎茸などの植物性食材を使った出汁が一般的になり、精進料理にも出汁が使われるようになりました。

江戸時代になると、鰹節を使った出汁が普及し、昆布だしと合わせた「合わせだし」も登場しました。また、この頃には、出汁を取るための道具である「だし取り鍋」や「だし袋」も開発されました。

明治時代以降、西洋料理が入ってくるようになると、出汁の重要性が一時的に忘れられかけていました。しかし、近年では、和食の文化遺産としての価値が再認識され、国内外で出汁への関心が高まっています。

出汁のうまみ成分

- グルタミン酸:昆布、トマト、チーズなどに多く含まれるアミノ酸です。うま味の基本となる成分であり、単独でも強い旨味を感じることができます。

- イノシン酸:鰹節、煮干し、豚肉などに多く含まれる核酸系の化合物です。グルタミン酸と相乗効果があり、旨味をより強く感じることができます。

- グアニル酸:椎茸、干ししいたけなどに多く含まれる核酸系の化合物です。イノシン酸と同様に、グルタミン酸と相乗効果があります。

これらのうまみ成分は、それぞれ単独でも旨味を感じることができますが、組み合わせることでさらに強い旨味を表現することができます。昆布だしと鰹節だしを合わせた「合わせだし」が、最も一般的な出汁であるのはそのためです。

その他にも、出汁にはアスパラギン酸、アラニン、コジ酸などのうまみ成分が含まれています。これらの成分が、出汁に複雑な味わいと深みを与えます。

近年では、これらのうまみ成分を人工的に作り出す研究も進められています。しかし、天然の出汁には人工のうまみ成分にはない、奥深い味わいがあります。ぜひ、時間をかけてじっくりと出汁を取って、料理に深みと奥深い味わいを加えてみてください。

出汁の取り方

1. 昆布だし

材料

- 昆布 10cm角

- 水 500ml

作り方

- 昆布を水で軽く拭き、30分ほど水につけておきます。

- 鍋に昆布と水を入れて火にかけます。

- 沸騰直前に昆布を取り出し、弱火で5分ほど煮出します。

- アクを取り除き、こしたら完成です。

ポイント

- 昆布は、厚みのある真昆布を使うと良いでしょう。

- 昆布を水につける時間は、時間がない場合は省略しても構いません。

- 沸騰させると昆布の風味が損なわれるので、沸騰直前に昆布を取り出すのがポイントです。

2. 鰹節だし

材料

- 鰹節 30g

- 水 500ml

作り方

- 鍋に水を入れて火にかけます。

- 水が沸騰したら、火を弱め、鰹節を加えます。

- 鰹節がふっくらとしたら、火を止め、アクを取り除きます。

- こしたら完成です。

ポイント

- 鰹節は、削り節を使うと良いでしょう。

- 鰹節を入れるタイミングは、沸騰直前ではなく、沸騰して火を弱めてから加えると、雑味が出にくくなります。

- 火を止めてからアクを取ることで、より澄んだ出汁になります。

3. 合わせだし

材料

- 昆布 5cm角

- 鰹節 20g

- 水 700ml

作り方

- 昆布を水で軽く拭き、30分ほど水につけておきます。

- 鍋に昆布と水を入れて火にかけます。

- 沸騰直前に昆布を取り出し、弱火で5分ほど煮出します。

- 昆布だしに鰹節を加え、火を弱めて2分ほど煮出します。

- アクを取り除き、こしたら完成です。

ポイント

- 昆布だしと鰹節だしの割合は、お好みで調整してください。

- 鰹節は、2回に分けて加えると、より深い味わいになります。

おすすめの粉末出汁

『お魚丸ごと栄養ミネラルだし』

料理が美味しくなるのは当たり前ですが、 1番のポイントは、栄養補給としてご利用いただけるという点です。 このだしは、パックで煮出すタイプではなく いわし・かつお・昆布などの原材料を丸ごと微粉末にし、(魚の目玉や骨もまるごと入っています!) さらタンパク質が最も体に吸収されやすいペプチドという状態になっています。

一般的にたんぱく質は消化・吸収までに3〜4時間かかりますが、 ペプチド化されたたんぱく質は約30分で吸収されると言われています。 和・洋・中どんな料理にもサッと加えるだけで、簡単に美味しく栄養補給ができます。

煮物、炒め物、混ぜ物、パスタ、カレー、だし巻き、合わせ酢、ごま和え、浅漬け、ぬか漬けなど。 炒めながら、煮込みながら、または食材の上にふりかけたり、揉み込んだりしてご使用ください。 旨味がグッと増し、素材の味を引き立てます。うま味調味料として隠し味にお使いください。

赤ちゃんの離乳食や食が細くなったお年寄りの方の栄養補給にもぜひご利用ください。ご購入はこちらから⇩

こちらもおすすめです⇩

出汁を使った簡単レシピ

代表的な世界の出汁

- フランス: ブイヨン、フォン

- ブイヨンは、牛肉や鶏肉、野菜などをじっくり煮込んで作るフランスの基本的な出汁です。フォンは、仔牛の骨や肉、香味野菜などを煮込んで作る、より濃厚な出汁です。

- ブイヨンは、牛肉や鶏肉、野菜などをじっくり煮込んで作るフランスの基本的な出汁です。フォンは、仔牛の骨や肉、香味野菜などを煮込んで作る、より濃厚な出汁です。

- 中国: 湯(タン)

- 湯は、中国料理の基本的な出汁です。鶏ガラや豚骨、干し貝柱などの動物性素材や、干し椎茸や昆布などの植物性素材を煮込んで作ります。

- 湯は、中国料理の基本的な出汁です。鶏ガラや豚骨、干し貝柱などの動物性素材や、干し椎茸や昆布などの植物性素材を煮込んで作ります。

- タイ: トムヤムクンの出汁

- トムヤムクンは、エビの殻や頭、レモングラス、ガランガル、カフィアライムの葉などを煮込んで作る、タイ料理の代表的なスープです。

- トムヤムクンは、エビの殻や頭、レモングラス、ガランガル、カフィアライムの葉などを煮込んで作る、タイ料理の代表的なスープです。

- ベトナム: フォーの出汁

- フォーは、牛肉や鶏肉、スパイスなどを煮込んで作る、ベトナムの国民的な麺料理です。

- フォーは、牛肉や鶏肉、スパイスなどを煮込んで作る、ベトナムの国民的な麺料理です。

- イタリア: ブロード

- ブロードは、牛肉や鶏肉、野菜などをじっくり煮込んで作るイタリアの基本的な出汁です。

- ブロードは、牛肉や鶏肉、野菜などをじっくり煮込んで作るイタリアの基本的な出汁です。

まとめ

日本の出汁文化は、古代から現代に至るまで長い歴史を経て進化し続けています。昆布やかつお節、しいたけなどの天然素材から抽出される出汁は、日本料理に欠かせない旨味の基礎を築いてきました。

その旨味成分であるグルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸の相乗効果により、料理の風味が深まり、健康にも良い影響をもたらします。

出汁の基本的な取り方を習得し、味噌汁やうどんのつゆ、煮物などの伝統的な料理から洋風スープやリゾットなどの現代料理への応用まで、出汁の使い方は多岐にわたります。出汁の魅力は国内外で広く認識され、健康志向や自然食ブームの中でその価値が再評価されています。

技術革新や新しい材料の開発、教育と普及活動を通じて、出汁文化は未来に向けてさらなる発展が期待されます。持続可能な社会を目指す動きの中で、環境に配慮した生産方法やエコフレンドリーな取り組みも進んでいます。

出汁文化の未来は、伝統を大切にしながらも新しい挑戦を続けることで、より豊かで多様な食文化を創造していくことでしょう。

私たちは、この素晴らしい文化を次世代に受け継ぎ、世界中の人々とその魅力を共有していくことが求められています。出汁の深い味わいとその可能性は、これからも私たちの食卓に新しい喜びをもたらしてくれることでしょう。