「ノアの箱舟」と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、神が人類の堕落を見て怒り、ノアに巨大な舟を作らせて世界を水で覆い尽くすという旧約聖書の有名な物語だ。だがこの“大洪水”の話は、キリスト教圏だけのものではない。

実は、大洪水によって人類が滅亡しかけたという伝承は、世界中の古代文明に驚くほど広く存在している。古代メソポタミアの「ギルガメシュ叙事詩」や、ヒンドゥー教の「マヌ神話」、中国の「禹の治水」、南北アメリカの先住民の伝承に至るまで、その共通点はあまりに多く、偶然とは思えない。

これらの神話は単なる想像の産物なのだろうか? それとも、実際に何らかの地球規模の災害が起こった証なのか? 本記事では、ノアの箱舟を起点として、各地の洪水伝説と科学的知見を比較しながら、その真相に迫る。

ノアの箱舟と聖書の記述

旧約聖書「創世記」6章から9章にかけて記されているノアの箱舟の物語は、最も有名な洪水伝説のひとつである。神は人類の悪行と腐敗を憂い、ノアという正しい男にだけ箱舟の建造を命じる。ノアはその命に従い、家族とあらゆる動物を一対ずつ舟に乗せる。

箱舟は長さ300キュビト(約135メートル)、幅50キュビト(約22.5メートル)、高さ30キュビト(約13.5メートル)という詳細な寸法が記されており、きわめて具体的だ。40日間の雨と150日の大洪水の後、水が引き、箱舟はアララト山に漂着したとされる。

この物語は神の裁きと再生を描いた宗教的な教訓でもあるが、同時に非常に物理的・地理的な記述を含んでおり、多くの研究者や冒険家が「本当にあったのではないか」と興味を抱く要因にもなっている。

「ノアの箱舟の一部がアララト山で見つかった」という報告はこれまでに何度もされているが、現時点ではそれを裏付ける決定的な証拠は存在しない。

■ よく報道された「箱舟の発見」事例

1. アララト山南部の“船形地形”

-

発見者:1960年、トルコ空軍が撮影した航空写真から注目され始めた。

-

地形:ドゥルパナール地域(アララト山の南約30km)にある舟のような形状の地形。

-

支持者:ロン・ワイアットなどのアマチュア考古学者やキリスト教保守派団体。

-

主張:「人工的な構造物」であり、箱舟の形状・サイズと一致すると主張。

🧪 科学的評価

-

トルコ政府や地質学者による調査では、「自然にできた地質構造であり、人工物ではない」と結論づけられている。

出典:TRUE ARK

2. 2010年、中国の“ノアの箱舟探検チーム”の報告

-

団体:香港を拠点とするキリスト教団体「ノアの箱舟国際探検チーム」。

-

発表内容:「アララト山の標高4000m付近の洞窟内で木製構造物を発見。炭素年代測定で約4800年前のもの」と主張。

🧪 問題点と懐疑的見解

-

木材が後から持ち込まれた可能性がある(偽装疑惑)。

-

独立した科学者や機関による検証がなされていない。

-

現地クルド人の証言によれば、構造物は映画セット的な偽装工作であった可能性もある。

■ アカデミックな見解

-

歴史学者や考古学者の間では、ノアの箱舟に関する「発見報告」の多くは科学的根拠が乏しく、信仰に基づいた主張や誤認の可能性が高いとされている。

-

また、アララト山一帯は政治的・軍事的に敏感な地域で、自由な考古学的調査が困難であることも、検証を難しくしている。

古代メソポタミアの洪水神話

ノアの物語とよく似た大洪水伝説は、旧約聖書よりもさらに古い時代の文献にも見られる。その代表格が、紀元前2100年頃のメソポタミアで成立したとされる「ギルガメシュ叙事詩」だ。

この物語には、ウトナピシュティムという人物が登場する。彼は神々の警告を受けて船を作り、家族や動物たちを乗せて洪水から逃れた。洪水後、彼は鳥を放って地上の乾きを確かめ、船は山に止まるという展開もノアの物語と酷似している。

さらに古いバビロニアの「アトラ・ハシース叙事詩」にも、同様の洪水の神話がある。これらは文化の違いを超えて、根本的な構造が極めて一致しているため、後世のノア神話の元になったと考えられている。

では、これらの物語は、単に物語の伝播によるものなのか? それとも、多くの文化が共有した現実の出来事をそれぞれの形で記録したものなのか?

世界に広がる大洪水伝説

驚くべきことに、大洪水に関する神話は、中東だけではなく、世界中に見られる。例えばインドでは、マヌという聖者が魚の神ヴィシュヌに導かれて舟を作り、大洪水から人類を救ったとされている。これもやはり、神の啓示、舟、選ばれし者の救済という構造を持つ。

中国にも「大禹(だいう)の治水」という有名な伝説がある。大禹は大洪水を鎮めるために地形を変え、民を救ったという。こちらはやや技術的な要素が強いが、やはり大規模な水災害が背景にある。

さらに、アメリカ大陸の先住民の間にも洪水神話は多く存在する。北米のトリンギット族には、人類が洪水から逃れるために山頂に避難したという口承があり、南米のマヤ神話にも水によって旧世界が破壊された話がある。

ポリネシア、インドネシア、アフリカ、オーストラリアなど、海に囲まれた地域でも洪水や津波の神話が多く、世界規模で見てもこのテーマの普遍性が際立っている。これらが単なる物語の模倣とは考えにくいほど、類似性と広がりを見せている。

科学的アプローチ:本当に洪水はあったのか?

科学の立場からは、これらの神話の裏に現実の災害があった可能性が議論されてきた。最も有力なのが「黒海洪水説」だ。これは約7500年前、黒海が淡水湖だった時代、氷河期が終わり氷が解けて地中海の海面上昇(90メートル以上)が起こった。これによりボスポラス海峡から大量の海水が流れ込み、黒海の水位が劇的に上昇したという説である。

この出来事が、黒海周辺に住んでいた人々にとっては“世界が水に沈む”ような体験であり、口承神話として伝えられた可能性がある。

また、メソポタミア地方では実際に洪水の地層が見つかっており、都市ウルでは厚さ2メートルにも及ぶ洪水の堆積層が発見されている。これは紀元前3000年頃のもので、ノア神話の時代と近い。

さらに、氷河期の終了とともに世界中で海面が最大120メートルも上昇し、沿岸部の多くの土地が水没した。これにより文明の中心が移動し、水害の記憶が神話化されたと考える研究者もいる。

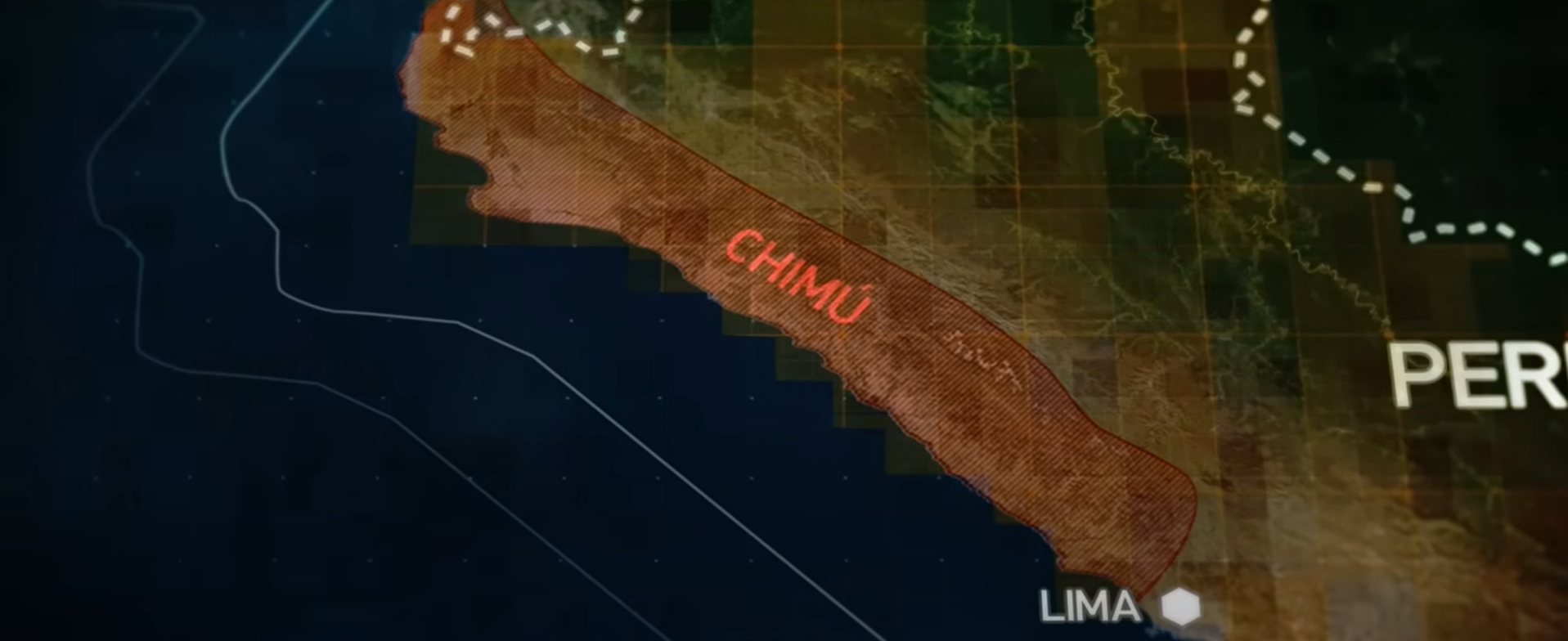

チムー王国の大洪水伝説

チムー王国(Chimú Kingdom)は、現在のペルー北部に存在した古代アンデス文明のひとつで、インカ帝国に征服される前の最大の勢力でした。このチムー王国に関連して、大洪水の伝説と子どもの生贄(チャイルド・サクリファイス)に関する重要な考古学的発見があります。それは、自然災害(おそらく大洪水や異常気象)に対する神への儀式的な応答として解釈されています。

■ チムー王国とは

-

時代:約西暦900年〜1470年ごろ(インカによって滅ぼされるまで)

-

中心地:チャンチャン(Chan Chan)という巨大な都市(世界最大のアドベ建築群)

-

特徴:農業と灌漑技術に長け、沿岸部の乾燥地帯に高度な文明を築いた。

■ 大洪水伝説と生贄の発見(ウアンチャキート遺跡)

-

場所:ペルー北部、ウアンチャキート=ラス・ラマス遺跡(Huanchaquito–Las Llamas)

-

発見年:2011年〜2016年にかけて発掘調査が進行

-

発見物:少なくとも140人の子どもと200頭以上のリャマの遺体が整然と埋葬された状態で発見された。

-

子どもたちの多くは5歳〜14歳で、胸部に切開痕があり、心臓が取り出されたと考えられる痕跡があった。

■ なぜ子どもの生贄が行われたのか?

この大規模な儀式的殺害の背景には、異常気象(エルニーニョ現象)による大洪水や災害があったと考えられています。

● 考古学者の見解

-

子どもたちとリャマの遺体が埋められていた土層には、洪水の痕跡(ぬかるみ、堆積物、海洋性の砂)が確認されており、激しい降雨または海面上昇に伴う洪水が発生していた可能性がある。

-

当時のチムー人は、自然のバランスが神々の意志に左右されると信じていたため、大災害への対応として「最も純粋で貴重な存在=子ども」を犠牲に捧げたとされる。

■ 背景にある思想:水と信仰

-

アンデス文明では、水は生命と破壊の両面をもつ神聖な存在とされていた。

-

洪水や大雨は神の怒りの象徴とされ、それを鎮めるために人身供犠が行われる文化的土壌が存在していた。

-

特に子どもは「汚れなき存在」として神に最も届きやすいとされ、生贄として選ばれることが多かった。

チムー王国のこの大規模な生贄儀式は、アステカやマヤの生贄文化よりも子どもに特化しており、規模としては考古学上最大級の子ども犠牲の証拠となっています。

チムー王国の伝承や儀式は、自然災害に対する古代人の世界観と信仰の結晶であり、洪水という脅威に対して「子どもを神に捧げる」という極端な儀礼で応じた痕跡です。

この出来事は、「洪水伝説」=ただの神話ではなく、現実の災害が文化的記憶として残された可能性を示唆しています。洪水と生贄の結びつきは、チムー文明がいかに自然と対峙していたかを物語っているのです。

伝説の真意と現代への示唆

大洪水神話は、単なる天災の記録以上の意味を持つ。多くの洪水伝説では、道徳的堕落が災厄を招き、それに対して神や自然が浄化を行うという構図がある。これは、古代人が自然災害を“警告”や“再出発”と捉えていたことの表れともいえる。

また、人類が自然の前ではいかに無力かを語る寓話としても重要である。現代の私たちもまた、気候変動や海面上昇といった「新たな洪水」の脅威に直面している。そうした今こそ、古代の伝承が持つメッセージを再評価する価値がある。

まとめ:神話と科学のはざまで

ノアの箱舟や大洪水伝説が「事実そのもの」であったかは、今も結論が出ていない。しかし、世界各地に共通する洪水神話の存在は、それが単なる空想ではなく、実際の自然災害の体験が集団記憶として残されたものである可能性を強く示している。

神話とは、単に過去の出来事の記録ではない。そこには人類の恐怖、希望、そして自然との共存への願いが込められている。ノアの箱舟という物語は、古代人の知恵と教訓を、今に伝える舟なのかもしれない。